ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

都道府県から職人を探す

KNOWLEDGE

Tags:外壁

京都の町家などの歴史的な街並みや、お城や蔵で見られる漆喰壁。

気品のある白さと高級感があり、伝統を感じられます。

お城にも使用されているように、メンテナンスをすれば100年もつといわれるほど高い耐久性も誇ります。

しかしメンテナンスフリーではないため、剥がれなどを放置すれば雨漏りしてしまうことも。

今回は、伝統的な壁材である漆喰について、種類や歴史、そして雨漏りをしないためのメンテナンスについてご紹介します。

漆喰は、消石灰(水酸化カルシウム)を原材料に、糊やスサを加えて水で練った建材です。

消石灰は、珊瑚が堆積化石になった石灰石を原材料とし、石灰石を高温で焼成すると二酸化炭素と生石灰になります。この生石灰に水を加えると発熱反応を起こして消石灰となります。

消石灰には、主に重油を使って高温で焼き上げて大量生産した油焼き消石灰と、石炭と少量の塩を使って昔ながらの手法で焼き上げた塩焼き消石灰があります。塩焼き消石灰は不均一のためクラックが入りにくいですが手間もかかり高価な材料です。

スサは麻や藁、紙などの繊維質をつなぎとして使用します。漆喰は水が蒸発して乾燥するとひび割れを起こしやすいのですが、スサはこのひび割れを防止する目的以外にも、材料の水持ちを良くし、作業性を向上させる目的があります。

漆喰の歴史は約5000年前までさかのぼり、古くは古代エジプトのピラミッドにも使用され、古代ローマやギリシアの遺跡からも使用が確認されています。

他にもフレスコ画の下地としても使用されるなど幅広く用いられていました。

日本にも約1300年前にシルクロード、中国を経由して伝わり、飛鳥時代には高松塚古墳、奈良時代や平安時代には神社仏閣にてセメントがない時代の高級建材として使用されてきました。戦国時代には高い防火性と耐久性により各地のお城にも使用されるようになりました。

姫路城はその美しい白さから「白鷺城」の異名を持ち、今日でもその姿を保っています。

江戸時代に漆喰仕上げは完成されたと言われおり、これまでの高価な米糊から安価な海藻糊が用いられることで、裕福な商人の家や蔵などにも使用されるようになりました。

本漆喰とは昔ながらの白い漆喰です。

消石灰につなぎの麻スサや紙スサを使い、糊に海藻糊(角叉(ツノマタ)、布海苔(フノリ)、銀杏草など)を使用します。

角叉や布海苔は一年、銀杏草は三年の間倉庫などで熟成させて腐食発酵させることで繊維が破れて糊の成分がでてきやすくなります。

この海藻糊を炊いてスサをほぐしながら混ぜ入れて、少しずつ消石灰を練りこんで作っていきます。

今は化学物質など不純物の入っていない漆喰は高価で、入手もものによっては困難になっています。

土佐漆喰は、台風銀座と呼ばれるほど雨の多い高知県で、雨風に耐えられるよう考案された漆喰です。

江戸時代に誕生し、昭和の後期まで高知県内のみで使用されていましたが、近年その高い耐久性と仕上がりの美しさから認知が広まり全国的に用いられるようになりました。

土佐漆喰は糊を使用しない水ごね漆喰です。

土佐伝統の塩焼き石灰と一ヵ月以上発酵させた藁スサを水で練った後、三か月以上熟成します。

糊は使用しませんが、藁スサを発酵させることで分泌される糖類が糊の代わりの役目を果たします。

糊が含まれていると雨によって糊が溶出して脆くなりますが、土佐漆喰は糊を使用しないため雨に強い堅牢性を持っています。

施工した直後は藁スサの色によってクリーム色をしていますが、紫外線の影響によって半年から数年でゆっくりと軟らかい白色へと変化します。

琉球漆喰は、13~14世紀頃から沖縄で使用されてきた漆喰です。

沖縄の言葉で「お餅」を意味する「ムチ」とも呼ばれています。

沖縄を象徴する赤い瓦の接着や、古民家の内壁や外壁など幅広く使用されてきました。

素材は生石灰と稲ワラと水で、こちらも土佐漆喰同様糊を使用しません。

琉球漆喰で使用するのは消石灰ではなく、生石灰です。

塩焼きした生石灰に稲ワラをかぶせ、上から大量の水を加えて混ぜていきます。生石灰は水が加わると激しい発熱反応を起こして高温になり、この熱によって稲ワラがやわらかくなり、稲わらと石灰が混ざっていきます。混ざったものを臼でついて藁をすりつぶし、熟成をさせます。

この臼で藁をつくところから「ムチ(お餅)」と呼ばれているようです。

施工した当初は藁の色である黄色をしていますが、土佐漆喰と同じように紫外線に晒されることで白くなっていきます。

既調合漆喰は、各漆喰メーカーが製造・販売している漆喰です。

塩焼きした消石灰に麻スサと、炭酸カルシウムを添加したものが多く売られています。

糊には合成樹脂や化学繊維を使用しており、顔料を調合して色がついているものもあります。

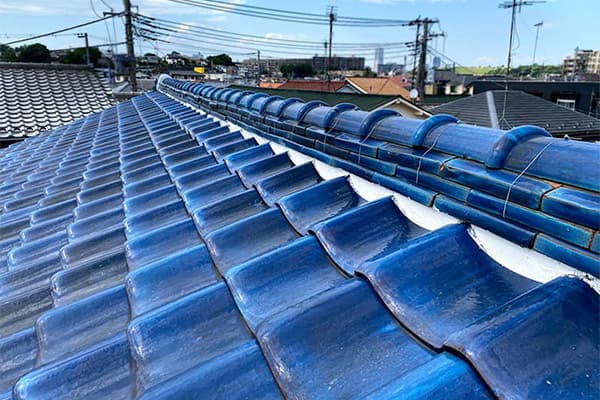

南蛮漆喰は、主に屋根の棟瓦を固定して隙間を埋める目的で使用されます。

昔は葺き土を使用していましたが、屋根の軽量化が推奨されるようになると瓦屋根で土が使用されなくなり、代わりに雨水に強い南蛮漆喰が使用されるようになりました。

元々の南蛮漆喰は漆喰に油を混入して耐水性を向上したものを指していたようです。

現在市販されている南蛮漆喰は、粘土に石灰や樹脂を混ぜたものが主流となっています。

たとえば「南蛮漆喰シルガード」は、消石灰に繊維、防水剤などを加えて防水性を高めています。

漆喰は耐用年数が100年とも言われ、お城にも使用されているほど耐久性の高い壁材です。

漆喰は、塗られた後で、水分が適度に蒸発して空気中の二酸化炭素を吸収しながら元の石灰石に戻ろうとする性質があり、年月とともに硬化していきます。

しかしメンテナンスフリーではないため、適切なメンテナンスを行うことによって長い時間もたせることができます。

本漆喰ならばその美しい白さ、土佐漆喰や琉球漆喰のほんのり黄色がかった柔らかい白さなど、漆喰ならではの美しい風合いは、古民家や日本家屋には最適で風格を高めてくれます。また地中海など海外で多く西洋漆喰が多く使用されているように、高級感漂うたたずまいは、洋風建築にもマッチします。

熟練の職人の手による手仕事のため、クロスでは味わえない温かみがあります。

漆喰は建築基準法の第2条第9号にて不燃材として認定されている建材です。

万一火事が発生しても、燃え広がりにくく、延焼しないことが大きなメリットです。

また天然素材の漆喰の場合は化学物質を含まないので、燃焼しても有害物質を発生することもありません。

漆喰は強アルカリという性質をもっており、実験でもカビが繁殖しにくいことが確かめられています。

他にも細菌や微生物も発生しにくく、ダニなどの発生も抑制します。

漆喰の表面には無数の小さな穴が空いており、これが湿気を吸収する働きがあります。

しかし現代の漆喰壁には調湿効果はあまり見込めません。

昔は厚い土壁に数ミリの漆喰を仕上げとして塗っており、この厚い土壁と一体になって調湿の働きがありました。

しかし現在は、石膏ボードの上に数ミリの漆喰を塗っており、石膏ボードには調湿効果がありません。

そのため、昔ほどは調湿効果は見込めず、塗り壁に調湿を求める場合には珪藻土など別の塗り壁にする方がよいでしょう。

漆喰は天然素材を使用している伝統素材です。作るために工程も多く、時間もかかるため素材そのものが高価になります。

また、施工の際に漆喰の乾燥期間なども時間を要するため施工期間が長くなり、さらに漆喰を施工できる職人が少ないこともあり、施工費用が高額になります。

最も流通している窯業系サイディングは100㎡あたり約20~30万円で、漆喰は約60万円の費用がかかります。

しかし窯業系サイディングの耐用年数が約20~30年で、漆喰が100年持つと考えるとコストパフォーマンスの優れた外壁ともいえます。

漆喰は堅牢で丈夫な素材ですが、固いために柔軟性に乏しく、地震などによる強い衝撃によってひび割れることがあります。

また、漆喰は乾燥する際に吸湿と水分を蒸発することを繰り返しながらゆっくりと硬化していくのですが、急激に乾燥が進むことでひび割れが発生することもあります。他にも下地の状態がよくないなど施工手順に問題があった場合は環境によってひび割れが起こります。

固いものでこするとすぐに傷がついてしまうこともデメリットとしてあげられます。

もしもひび割れや傷がついてしまった場合には上塗りすることで修復が可能です。

独特の白さが美しい漆喰ですが、その分汚れがついた際には目立ちやすくなってしまいます。

漆喰は水をはじかないため、染みになってしまうことが多く、落ちにくい点がデメリットとしてあります。

漆喰は耐久性が高く、しっかりとメンテナンスを行うことで100年保つことができると言われています。

漆喰の美しさを保つためにも定期的なメンテナンスを行うことをお薦めします。

外壁を漆喰壁にした場合には、砂や埃、排気ガスなどが汚れの原因となります。

簡単な軽い汚れの場合は消しゴムやメラミンスポンジで落とすことが可能です。

頑固な汚れの場合、塩素系の漂白剤を薄めたものを布に湿らせたもので拭くことで落とせます。この時に酸性の洗剤を使わないように注意してください。漆喰は強アルカリ性のため酸性洗剤の場合漆喰を傷めてしまいます。

漆喰は強アルカリ性でカビを防ぎますが、カビが生えないわけではありません。

年月によって中性へと変化していくため、施工したから時が経つほどカビが生えやすくなってしまいます。湿度や日当たりが悪いなど環境によっては表面に付着した埃などを養分としてカビは発生します。

発生したカビは、市販の塩素系カビ除去剤で除去することができます。

漆喰壁のひび割れには、練った漆喰で埋める方法が一般的です。小さなひび割れの場合はパテで埋めることも可能です。

傷に対しても上から漆喰を塗り重ねる方法が最も用いられています。

しかし漆喰壁全体が傷んで劣化している場合には、表面の漆喰を剥がしてから塗り直す必要があります。

傷やひび割れが広がる前に早めに補修を検討してください。

劣化や施工不良、下地が木材の場合には乾燥収縮などによって、漆喰と下地材の剥離が進行することで表面の漆喰が浮く現象が起こります。

そしてやがて漆喰が剥がれて落ちてしまいます。浮いている状態に台風などで強い衝撃がかかることで剥がれが起こりやすくなります。

この状態を放置してしまうと、雨が内部に浸透して雨漏りを起こす可能性が高まります。

漆喰が剥がれた場合は、早めに補修を依頼しましょう。この場合は、下地を補修して漆喰を上から塗って補修を行います。

汚れや小さなひび割れ程度であればご自分で補修することも可能です。

しかし大きな補修の場合には、基本的には施工をしてくれた職人さんに依頼をするのが確実です。

現在伝統的な漆喰を施工できる左官職人は減少傾向にあります。施工の段階から信頼できる技術のある職人を選ぶことが漆喰壁を長持ちさせるためにも重要です。

見た目も美しく、手仕事の味わいと高い耐久性を誇る漆喰壁。

しかし割れやすいというデメリットがあり、放置すると雨漏りにつながることもあります。

漆喰壁は普段のメンテナンスが重要です。

見た目も耐久性を維持するためにも、信頼できる職人に依頼して、こまめなメンテナンスを行いましょう。

雨漏り修理の専門業者検索サイト「雨漏り修理の達人」では、建物の劣化状況をアドバイスできる住宅のプロを簡単に探すことができます。

サイトで職人の写真や会社情報なども確認できるので、ぜひ一度活用してみてくださいね。

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

雨漏りでよく検索されている

雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事

よく読まれている記事お気軽にご質問ください

LINEでかんたん

問い合わせ&職人案内