ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

都道府県から職人を探す

KNOWLEDGE

Tags:雨漏り豆知識

屋根の形の違いによる雨漏りのしやすさはあるのかどうか、雨漏りに強い屋根の形は?どこを気を付ければいいの?ということが気になる方もおられるのではないでしょうか?

こちらでは、屋根の形状の種類をご紹介しつつ、雨漏りリスクやメンテナンスの方法についてご紹介します。

家の建築を考える際に雨漏りリスクについて考えられる方は少ないかと思います。

ついデザインに目を奪われがちになるかもしれませんが、雨漏りリスクという点からも屋根の形状は重要です。

ご自宅の屋根の形状がどれか、またどこをメンテナンスすればいいかなどぜひ参考にされてみてください。

このページのコンテンツ一覧

まずは今はどの屋根が一番人気があるのか見てみましょう。

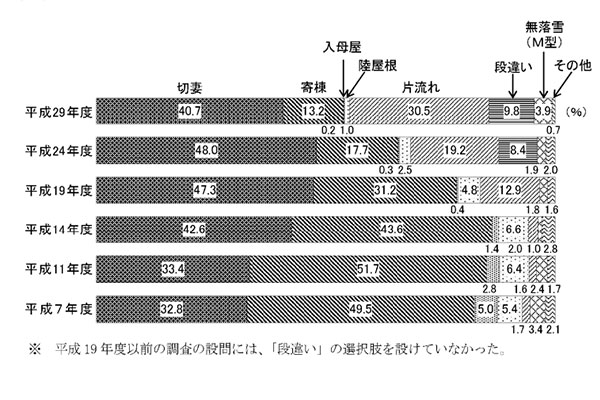

下記は、新築一戸建て住宅の木造住宅を対象に行った「フラット35住宅仕様実態調査報告」のデータです。

このデータから、現在の新築戸建てでは、切妻屋根がシェア40%近くを占めていることがわかります。昔は切妻屋根以上に人気のあった寄棟屋根が減少し、代わりに片流れ屋根が急激に増えているのも見て取ることができます。

今の日本では、スタイリッシュでシンプルなデザインが特に若い世代を中心に人気を集めており、その影響で片流れ屋根が増え、反面寄棟屋根や、昔ながらの格式が感じられる入母屋屋根などはどんどん減少しています。

屋根は、傾斜のある屋根の場合、上から、瓦やスレート、ガルバリウムなどの金属屋根などの各種屋根材、その下に防水シート、そしてさらにその下に野地板という構造になっています。

屋根材は一次防水として機能しますが、完全に雨を防げるわけではありません。屋根材は密閉されているわけではなく、わずかな隙間を設けて入り込んだ雨が滞留せずに排水する仕組みとなっています。排出しきれない雨や、破損などによって内部に侵入した雨水を防ぐのが防水シート(ルーフィングシート)です。

この防水シートが屋根を雨漏りから守る最後の砦ともいえます。

一次防水と二次防水がセットで機能することで、雨漏りを防いでいます。

屋根材が劣化して大量の雨水が防水シートに流れ込むと防水シートの劣化を早めます。

防水シートを屋根に固定している釘穴から伝って野地板に雨水が侵入することもあり、野地板が腐食して雨漏りを起こします。

防水シートは屋根材よりも耐用年数が短いことが多いため、注意が必要です。

詳細は後述しますが、傾斜のない陸屋根では防水工事を行うことで雨漏りを防いでいます。

雨漏りに一番強いとされる屋根は、一番オーソドックスな切妻屋根です。

切妻屋根は、屋根が二面あり、頂点の棟で閉じています。V字をさかさまにしたような形状をしています。

屋根には傾斜があり、雪や雨を二面の屋根で流します。

日本で古くから見られ、日本だけではなく世界各地で見られる屋根の形でもあります。

雨漏りは、異なる部材が接する部分や、屋根と屋根が接合する部分など継ぎ目から水が侵入して発生することが多くあります。

そのため、シンプルな作りで接合部が少なく、棟が一つしかない切妻屋根は雨漏りのリスクが低い屋根といえます。

デザインとしてはオーソドックスですが、古くから採用されてきたからこそ雨漏りに強く、耐久性がありコストパフォーマンスの高い屋根といえます。

切妻屋根のメンテナンスで重要なのは、大棟と呼ばれる棟部分です。

屋根が接合する部分を固定と保護しており、この大棟を保護する棟板金の釘のゆるみや変形が起こったり、瓦屋根では漆喰が剥がれるなど経年劣化で不具合が発生するため、注意が必要です。

また、屋根のない面となる妻側は、破風や雨に直接晒される外壁の劣化が早くなります。

寄棟屋根は、屋根が四面あり、切妻屋根に屋根を足したような形状をしています。

四面で雨を排水することができ、そこまで複雑な形状でもないため、比較的雨漏りに強い屋根といえます。

切妻屋根に次いで昔からよく見られる屋根であり、古くから神社仏閣などでも使用されてきました。ただし上で見たように近年は減少傾向にあります。

屋根が四面あるため軒の出があれば、雨や風を防ぎ、屋根に降った雨も四つに分散されるため耐久性も高い屋根といえます。

切妻屋根よりも構造が複雑なため、施工コストはやや高くなります。

頂点の大棟以外に、それぞれの屋根が接合する隅棟が四つあり、その分雨漏りリスクも高くなります。

さらに、大棟とこの隅棟が交わる「かき合い」部分はもっとも雨漏りが起こりやすい場所です。

寄棟屋根は、大棟と隅棟、かき合いが雨漏りを起こしやすいため、定期的なメンテナンスが重要です。

方形屋根は寄棟屋根によく似た屋根で、大棟がない屋根を方形屋根があります。

棟の代わりに屋根があわさる頂点の部分が点になっていて、この頂点のかき合いから同じ角度で屋根が下っていく、ピラミッドのような形状が特徴的です。

寄棟屋根は、屋根の形が台形が二面、三角形が二面で構成されていますが、方形屋根は全ての屋根が三角形で構成されています。

寄棟屋根のように屋根が四面あるため耐久性があり、同じ角度で屋根が配置しているため構造的にも安定しています。

方形屋根は、寄棟屋根と同じく隅棟と、屋根の交わる頂点のかき合い部分が雨漏りを起こしやすくなります。

もしも屋根が強風によって破損したときに、屋根の面ごとに修理を行えます。

片流れ屋根は、屋根が一面で片方に傾斜しており、立方体を斜めにカットしたような形状をしています。

最近人気が出てきてシェアが増えだしたのがこの片流れ屋根です。

見た目がスタイリッシュでおしゃれな屋根として人気を集めています。

シンプルな屋根ほど雨漏りに強いのなら片流れが一番雨漏りに強いのではと思われそうですが、築10年以内の雨漏りの7割は片流れ屋根で発生しているという瑕疵保険調査のデータもあります。

片流れ屋根はデザインを重視する傾向があり、軒の出がない屋根も多く、その場合雨漏りのリスクはさらに増大します。

片流れ屋根は、一面しか屋根がなく、傾斜の高い方が棟部となります。この棟部での雨漏り発生率が最も高くなっています。

屋根が一面しかない片流れの場合、降った雨は傾斜の低い方、そして棟から外壁へと落ちていきます。

この棟部から流れる水が、伝い水となって下地と破風板の隙間や、軒天と外壁の取り合い部分から雨水が侵入することで雨漏りが発生するケースが多くみられます。

また、屋根が一面しかないため、屋根に降った雨が分散されず、軒側の一つの樋に一度に流れ込むと雨樋に負担がかかり、オーバーフローを起こしやすくなります。

雨樋の負担が大きいため、雨樋の定期点検、雨漏りを起こしやすい棟部の点検は欠かせません。

雨漏りを予防するには、棟部と外壁の取り合い部分に透湿ルーフィングに変更することで雨漏りを防止できます。

透湿ルーフィングシートは、湿気は通して水は通さないルーフィングシートであり、通気性を確保することができます。

片流れ屋根の雨漏りリスクについて詳しくは、「雨漏りしやすい片流れ屋根の特徴と対策方法」をご覧ください。

陸屋根は、「りくやね」や「ろくやね」とも呼び、傾斜がなく、平らな屋根のことを指します。

傾斜がないといってもゼロではなく、雨を排水するための排水勾配がつけられています。

多くはビルやマンションなど鉄骨やコンクリート造で屋上として設けられることが多いですが、戸建て住宅でも屋上として活用することを目的に建てられることがあります。

最近ではエコ志向により屋上緑化も注目されています。

陸屋根は屋根に傾斜がないため、屋根材を施工することはなく、代わりにウレタン防水、FRP防水、シート防水など各種防水工事を行うことで雨漏りを防止します。

新築の際の雨漏り発生率は低い屋根ですが、防水は経年劣化するため、そこのメンテナンスを怠ると雨漏りが発生してしまいます。

先にみたように、陸屋根は通常の傾斜のある屋根のように、屋根材と防水シートによる構造ではなく、防水工事を行うことで防水層を形成して雨漏りを防いでいます。

この防水層は、経年で劣化します。ウレタン防水は表面を保護するトップコートの再塗装を7年~10年に一度行うことで15年の耐用年数が保てます。FRP防水やシート防水は約20年の耐用年数です。これが切れたまま放置してしまうと劣化した防水層から雨水が侵入して雨漏りを起こしやすくなります。

屋根材よりもメンテナンス費用は高くなることも注意が必要です。

また、屋上を囲む壁部分であるパラペットやパラペットの上部を保護する笠木も雨漏りを起こしやすい箇所なため定期的な点検やメンテナンスが必要です。

入母屋屋根は、屋根が四面ある寄棟屋根の上に、三角形の切妻屋根が載ったような形状をしています。

瓦葺きの屋根でよく見られ、伝統と格式が感じられる重厚な造りの屋根です。平安時代から格式高い屋根として普及し、貴族の邸宅や神社仏閣などで採用されてきました。その複雑な形状から施工費用も高く、もともとあまり多くありませんでしたが最近では減少傾向にあり、技術を持った職人さんも減っており問題となっています。

屋根の通気性がよく、断熱性にも優れますが、屋根の複雑さから多くの接合面を持ち、雨漏りリスクは高い屋根といえます。

入母屋屋根には頂点の大棟、大棟から傾斜に沿って軒へ下る降り棟、隅棟など多くの棟があり、雨漏りの発生リスクもそれだけ高くなります。

特に降り棟と隅棟が交差する部分は雨漏りが多い場所なので定期的なメンテナンスが欠かせません。

構造が複雑であるともしも雨漏りが発生した際に特定も困難になります。

招き屋根とは、切妻屋根の片方の屋根を長くしてアシンメトリーにした屋根です。

この中で、屋根が段違いになった屋根を段違い屋根といいます。段違い屋根を招き屋根と呼ぶ場合も多く見られます。

段の壁面に窓が設けられるので採光がとりやすく、屋根裏の空間をとりやすいメリットがあります。

外見上も個性的でおしゃれなので新築でも施工も増えている屋根です。

構造上、屋根断熱や換気をしっかり行わないと夏は暑くなり、結露が発生する確率が高まります。

形状的に片流れ屋根が二つある構造であり、特に風で煽られる部分が雨が侵入しやすく、また段になっている屋根と外壁の取り合い部分が雨漏りが発生しやすくなります。この取り合い部分のシーリングが劣化すると雨漏りが発生しやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。

これまで見てきたように、基本的に雨漏りは屋根が複雑な場合に起こりやすいです。

上にでてきた他にもどんな屋根で雨漏りが発生しやすいのかをご紹介します。

屋根が切妻屋根だけの家という屋根はあまり多くないかもしれません。

建物が複雑になればそれだけ屋根は複雑になり、接合面や役物が増えて雨漏りリスクが高まります。

棟以外にも、谷という屋根が凹部になった箇所は屋根に降った雨が集まります。ここには谷板金(谷樋)という役物が施工されますが、屋根の樋のような役目を果たすため雨に降れる機会が多く、非常に雨漏りしやすい箇所となります。

雨は高いところから低いところへ流れていきます。

となると勾配がきつい屋根の方が雨は勢いよく流れて排水しやすくなり、緩い勾配ほど雨漏りしやすくなります。

屋根材によって施工できる勾配が決まっており、0.5~1寸の勾配ではガルバリウム鋼板立平葺きしか施工できません。

デザインのために緩い勾配を選択することは雨漏りリスクをあげることになります。

片流れの屋根や、箱型のキューブ型住宅のように、今はすっきりしたスタイリッシュなデザインが好まれる傾向にあります。こうした家には軒の出が少ない、もしくはまったくないというケースも多く見られます。軒の短い屋根は雨漏りが発生するリスクが非常に高くなります。

軒がないということは雨が外壁に直接当たる部分が大きくなり、それだけ外壁の劣化が早まります。

また屋根と外壁の取り合い部分のシーリングの劣化も早まり、雨漏りリスクが高くなります。

日本住宅保証検査機構の調査では、軒がない家は軒のある家より5倍雨漏りリスクが高いという調査結果が出ています。

軒は60cm~90cmあるだけで十分雨漏りを防ぐことができます。

軒の短い家の雨漏りリスクについて詳しくは「軒が短い家は雨漏りしやすい?その理由を解説」をご覧ください。

今回は雨漏りにつよい屋根の形と、それぞれの屋根の特徴や雨漏りを防ぐためのメンテナンス方法についてご紹介しました。

家の印象を決定づける重要な要素である屋根。しかしデザインを優先すると雨漏りに悩むことになりかねません。

雨漏りに一番強いのはスタンダードな切妻屋根です。

野の出がある切妻屋根の場合、外壁を保護し、屋根と外壁の取り合い部分にも雨があたりにくいため雨漏りのリスクが下がります。

屋根の雨漏りは屋根材とその下の防水シートで行うため、屋根材だけで雨漏りを防ぐことはできません。

また屋根材だけでなく樋も排水において非常に重要であるため、樋の詰まりなどにも注意が必要です。

陸屋根の防水に限らず、どんな屋根にも屋根材だけでなく防水シートや棟の板金など経年劣化していきます。

そのため定期的な屋根の点検とメンテナンスを行うことが雨漏りを防止するために非常に重要です。

今回は屋根ごとの特徴をご紹介しましたが、屋根材によっても雨漏りが起こった際の症状が異なります。詳しくは下記でご紹介していますのでよろしければ御覧ください。

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

雨漏りでよく検索されている

雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事

よく読まれている記事

お気軽にご質問ください

LINEでかんたん

問い合わせ&職人案内