ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

都道府県から職人を探す

KNOWLEDGE

Tags:雨漏り豆知識

このページのコンテンツ一覧

日本には住宅から商業施設まで様々な工法で建てられた建築物があります。

皆様が住まれている戸建てやマンション・アパートの屋根には多くの種類があり、それと同時に多くの雨漏り修理・予防を行う施工方法・手段があります。

しかし多くの方にとって日頃馴染みの無い、寺院の雨漏り修理の施工や改修方法、予防の手段はどうなっているのか、京都を代表する三千院を例に見てみましょう。

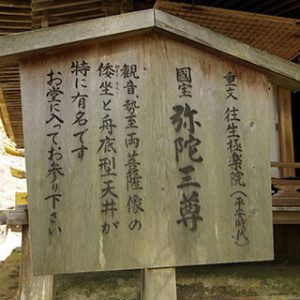

こちらは、三千院の入り口にある御殿門の看板、そして三千院の中にある「客殿」と呼ばれる箇所です。

平成30年の台風21号の影響もあり、屋根工事を行っています。

天井部分などを見ると少し雨漏りも見受けられます。

寺院の雨漏り修理・屋根(瓦)工事は「宮大工さん」を中心に、戸建ての屋根工事と同じく瓦職人が施工します。

寺院は少し変わった形の屋根になっていることも多く、多くの経験を積んだ瓦職人でないと対応出来ません。

また全国には、寺院関連の屋根(瓦)工事ばかり行なっている瓦職人も存在します。

雨漏り修理の達人の中では、「千葉県在住の戸田さん(飛鳥瓦工房)」がそちらに該当します。

そして寺院らしさ、の屋根工事、雨漏り修理の風景はこちらです。

写真上部に注目して頂きたいのですが、足場の上に「屋根」を付けています。

これは「施工中の雨漏りを防止するため」のものです。

寺院の屋根工事はやはり長丁場になることが多く、その際に屋根は下地が剥き出しの状態となります。

その間の雨漏りを防止するために、このような手段を取っています。

一般的な戸建てだと、工事期間中はブルーシートを掛けて施工を行います。

※しっかりとブルーシートを敷いておけば、少々の雨の対策は万全です。

そしてもう少しよく見てみると、足場の屋根には光が差し込むように屋根が作られています。

これは瓦職人が施工をしやすいように光を入れる工夫です。

そして「客殿」を過ぎ、往生極楽院の雨漏りに対する工夫を見てみましょう。

(往生極楽院は三千院の敷地真ん中に位置する重要文化財です)

工夫はこちら、雨樋です。

雨樋と言えば、戸建てやマンションはこのようなものが一般的です。

雨樋の詳しい説明は下記にまとめています。

しかし、このように三千院の往生極楽院は少し変わった形をしています。

実はこれ、「銅板で手作りした銅板の雨樋」です。

銅と言えば「10円玉」が最も馴染み深い素材でしょうか。

「何故このような雨樋を使用するのか」ですが、通常の雨樋は塩化ビニールという素材を使用しており、「モノによっては10年程度でヒビ割れなどが発生し、雨漏りに繋がることが多い」です。

それに対して銅は耐久性が高く、見た目も新設時は「銅色」ですが、時間の経過と共に酸化し、趣のある「緑青色」に変化を遂げます。

そのため寺院などと相性が良いのです。

そしてもう一つの理由ですが、そもそも雨樋は比較的近年に作られたもので、屋根と比べても歴史は非常に浅いです。

雨樋の役割は、近年複雑化していく建物の寿命を少しでも伸ばすために、雨水の通路を作ることで雨水が与える悪影響を抑えます。

そして当然ながら寺院などの歴史建造物は、現代の建物ほど複雑に作られていません。

つまり寺院には雨をしのぎたい箇所くらいにしか雨樋をつける必要がないのです。

そのため、こちらの往生極楽院でもこのような手作りの雨樋を設置しています。

雨樋は雨漏り防止に大きな役割を果たしています。下記に雨樋の不具合が雨漏りを招くことについてコラムをまとめていますのでご参考にしてください。

そして三千院内の建物の屋根の多くが「銅製」でもあります。

元々は銅色の屋根が緑青色に変化し、趣を感じることが出来ます。

もちろん銅は高く、屋根材として使用をすると高額になります。

しかし写真のように、銅を加工することにより湾曲したこだわりを交えた屋根を演出することが可能です。

そして最後に紹介する雨漏りへの工夫がこちらです。

木口部分が白く塗られていると思いますが、こちらは胡粉(ごふん)という顔料で塗られています。(現在はペンキで代用している寺院も多いです)

木口は腐りや割れが出やすく、そこから雨水などが浸透することが多いです。

そちらを予防する役目を果たしています。

今回は京都府三千院を事例として雨漏り対策のことをご紹介しました。

寺院(in京都府三千院)の雨漏りに関する紹介は以上です。

寺院は住宅と違い簡単に建て替えなどが難しい構造の建築物です。長い歴史の中で台風での大雨や地震などで劣化する部分も当然あり日々人の目で確認や点検を行う事が大切です。日本には寺院など歴史ある建造物に特化した職人が存在し日々伝統的な建築物を守っている事を覚えておきましょう。

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

雨漏りでよく検索されている

雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事

よく読まれている記事お気軽にご質問ください

LINEでかんたん

問い合わせ&職人案内