ピッタリの雨漏り修理の達人は見つかりましたか?

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

都道府県から職人を探す

KNOWLEDGE

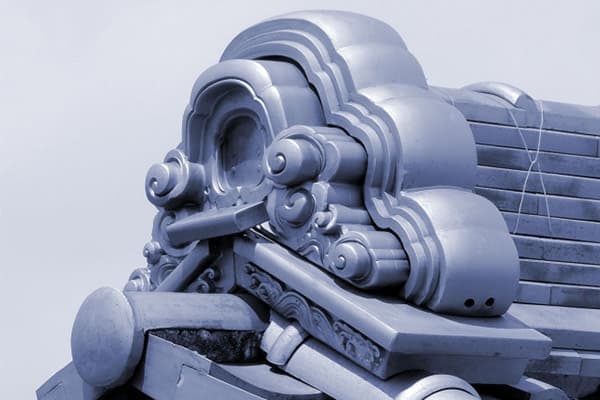

京都の町屋や、古くから残された神社仏閣でよく使用されている瓦屋根。

いまはだんだんと新築で使用される機会は減っていますが、瓦屋根の家は日本らしい風景によく合い、原風景ともいえます。

日本の伝統的な瓦は粘土で作られた粘土瓦であり、その中にも釉薬瓦やいぶし瓦など製作方法による様々な種類や、粘土瓦の中でもそれぞれの地域よって特色があります。

こちらでは瓦の種類などのご紹介とともに、瓦が雨漏りしないためのメンテナンスについてご紹介します。

このページのコンテンツ一覧

瓦の起源にはメソポタミアやインドなど所説あり、発掘された中で最も古いものは中国の西安から出土した約3,000年のものと言われています。

また中国の周(紀元前900年〜800年頃)の頃には屋根瓦として使用されていたようです。

その瓦は588年頃に4名の百済人によって日本へと伝えられたといわれています。そして奈良時代に仏教が布教するにつれて寺院の屋根などに使用されていきました。

平安時代には戦乱によって瓦はやや衰退するものの、鎌倉・室町時代に入って宗教活動が再燃することで寺院の建立も増えて瓦も再び多く使用されることになります。

江戸時代には一国一城令が出されたことにより城郭の建設が減少し、また華美な生活を抑制するため瓦の使用も禁止されますた。

その結果かやぶきと板葺きの屋根が増えますが、火事も多発することになります。

ついには徳川吉宗が1720年には禁止令を廃止して、瓦葺きを奨励しました。

寺院や城郭に多く用いられているのは丸瓦と平瓦を交互に積んだ本瓦葺きでしたが、重みもあり高い技術や重さを支える重厚な柱も必要なため、工費も高額になってしまいます。そのため平瓦と丸瓦を組み合わせて一体化した桟瓦が江戸中期に作られ、その後一般の住宅に使用されるようになりました。

この江戸中期以降瓦が広く普及し、各地で瓦の製造が盛んになりました。

桟瓦の登場によりこれまで神社仏閣や城郭で用いられていた瓦が安価で使用できるようになり、一般の住宅にも広く広まるようになります。

1980年代前半に、高度経済成長期の住宅不足に応えるかたちで安価で大量生産ができるスレート(コロニアル・カラーベスト)が登場するまで、瓦屋根はに日本の屋根材市場の過半数を占めていました。ピークは阪神淡路大震災前後で、その後屋根の耐震性に注目が集まるようになると、徐々に出荷数が減少し、現在はピーク時の20分の1程度となっています。

粘土瓦は各地で産出される粘土を素材として、瓦の形に成型して窯で高温で焼き上げて作られます。

日本瓦・和瓦・いぶし瓦・陶器瓦と様々な名前で呼ばれますがこれらは全て粘土瓦を指します。

粘土瓦には製造方法によって釉薬瓦、いぶし瓦、素焼き瓦などに分けられます。

釉薬瓦は粘土で成型した瓦に釉薬を塗って窯で焼き上げた瓦です。陶器瓦とも呼ばれます。

釉薬で着色できるため様々な色を出すことができ、また形もJ形(和形)、F形(平板)、S形等があり、住宅のデザインに合わせて色と形を好きに選ぶことができるのが魅力です。ガラス質の釉薬でコーティングすることで高い防水性を持ち、また変色しないことも大きな特徴です。

そのため新築時から変わらない美しさを楽しむことができます。

いぶし瓦は仕上げに釉薬を用いずに仕上げる無釉瓦の一種です。

釉薬をかけずに窯で焼き上げますが、その際に蒸し焼きにして「燻す」ことで、瓦の表面に炭素の膜を作り出し、独特の渋い銀色の色味を持たせます。

主に神社仏閣で使用される風格のある瓦です。

この炭素の被膜は大変薄く、年月とともに徐々に剥がれてきてやがて黒ずみを起こします。燻す工程で炭素被膜の付き方に固体差もあるため、この黒ずみの出方が異なることもあります。この経年による色ムラが「味」を醸すとして評価される瓦でもあります。

素焼き瓦も釉薬をかけずに仕上げた瓦であり、元の素材である粘土の色を活かした自然な風合いが特徴です。

十分な酸素によって焼かれた酸化焼成によって粘土は赤茶色になるため赤瓦とも呼ばれています。

フランス、スペインでもよく使用されており、洋風の住宅によく合います。日本では沖縄の赤瓦が有名で、沖縄で採れる泥岩のクチャ80%と赤土20%を混ぜて低温で焼き上げます。釉薬瓦やいぶし瓦にくらべると吸水率がやや上がります。

日本で産出される瓦は、先の沖縄瓦もそうですが、その土地の土を使って作られており、土地ごとに特色があります。

こちらでは日本の三代瓦の産地と特色、他の主な瓦についてご紹介します。

三州瓦は、愛知県の三河地方で産出されている瓦です。

日本で最も販売数の多い瓦です。「三州」とは旧国名である「三河」を意味します。

使用している土は、きめが細かく高品質な矢作川の下流の粘土で、この付近が中心の生産地となっています。

1700年ごろの江戸時代から開運に便に恵まれたことにあって全国へと普及していきました。

またS型瓦やF型瓦など様々な形状の瓦を生産可能なこともあり、現在では生産量が第一位となっています。

粘土を1100度の高温で焼成しており、耐久性が高く、また経年により色が変化しないのが特徴です。耐火性にも優れ、建築基準法で「不燃材」にも指定されています。

「黒いぶし瓦」出典:栄和瓦産業株式会社

兵庫県の淡路島で生産されている瓦です。

日本で瓦の生産が始まった飛鳥時代から約百年後の藤原京時代(694~710)にはすでに淡路瓦の生産は始まっており、窯跡から出土しています。

淡路瓦で使用される土は、淡路島で出土する「なめ土」と呼ばれる粘土。粒子が細かく炭素や鉄分などの配合がいぶし瓦によく合い、淡路瓦のいぶし瓦は生産一位を誇ります。焼成温度は三大瓦の中では最も低い1000度で焼き上げます。焼成温度が下がるほど吸水率が高くなるため、冬場に瓦の内部に入り込んだ水分が凍結して割れてしまう凍害が起こりやすく、寒冷地では向いていないといわれています。

しかし最近では、焼成温度を上げることで吸水率を低くし、強度のより高い「いぶし瓦」を新たに開発。寒冷地でも使用でき、塩害にも強いため日本のみならず海外にまで販路を広げています。

石州瓦は、島根県の石見地方で産出されている瓦です。「石州」とは石見の別名。

江戸の初期に開発され、現在では瓦の生産数は三州瓦に次いで2位となっています。

石州瓦は出雲地方で産出される鉄分を含む「来待石」(きまちいし)を釉薬に使用することで、独特の赤褐色の色味を持ちます。

1200度という高い焼成温度で焼きあがるため吸水率が低く、耐寒性や耐塩害に優れており、寒冷地方で多く使用されています。

島根県など山陰地方でよく見かける赤い瓦はこの石州瓦です。他にも鉄砂色とよばれる黒い瓦も生産しています。

岐阜県の瓦。1200度の高温で焼かれており、吸水率が低く固くて丈夫であり、色が変わらない美しい岐阜産のいぶし瓦は、神社仏閣などの文化財にてよく使用されています。

平安建都以来、京都は都に瓦を供給する場所として長く栄えてきました。京瓦には700以上もの種類があり、第二次世界大戦後は、鬼瓦、軒瓦、鍾馗(しょうき)など特殊な手づくりの瓦をメインに生産しています。

他にも、遠州瓦(静岡県)能登瓦(石川県)、奈良瓦(奈良県)、安芸瓦(高知県)などがあります。

J形瓦とは伝統的な和瓦の形状を受け継ぐデザインで、緩やかな曲線を描く波型の断面が特徴。このカーブが雨水の通り道となり雨漏りしにくい形でもあります。

日本のJAPANの頭文字をとってJ型と呼ばれているといわれています。戸建てのみでなく様々な建物で広く使用されている瓦です。

F形は波のない平坦な形をした瓦です。

F型の「F」は平坦を意味するFLATのFであるという説と、フランス瓦を参考にしたためFとなったという説があります。

鬼瓦などの特殊な役物瓦が少なくすっきりした印象になり、洋風のモダンな雰囲気に葺きあがります。

しかしカーブがないため水が色々な方向に流れてしまい、排水対策などの水切りをしっかり行わないと雨漏りのリスクがあります。

S形は、盛り上がった部分と緩いカーブを描く部分とで構成され、断面が緩いSを描きます。

Sは、スパニッシュ(Spanish)に由来していると言われています。カーブがあるため水捌けがよく、通気性も確保できます。

赤土色など温かみのある色が多く、他にも多くのカラーバリエーションが存在します。

瓦の葺き方にも様々な種類があります。

土葺き工法は、伝統的な瓦の葺き方で、大量の土(葺き土)を使って土の粘着力で瓦を固定する葺き方です。湿式工法ともいいます。

バラ板と呼ばれる杉の板の上に杉の皮を敷き詰め、この上に葺き土を載せる方式が多く見られます。

昔、耐震金具などがない時代に風で飛ばされないように土を使うことで耐風力をあげていました。

また土を屋根に載せることで断熱効果も得られます。

昭和初期までは用いられていましたが、大量の土の分屋根が重くなり、阪神・淡路大震災など大きな地震によって被害が多くでたことから急速に減少し、現在では新築で用いられることはありません。

土葺きの中にも全面に土を葺くべた葺き工法や、瓦の谷の部分に土を葺く筋葺き工法などがあります。

土葺き瓦屋根について詳しくは下記の記事をご覧ください。

関東大震災の後に考案された、現在主流の瓦の葺き方です。乾式工法とも呼ばれます。

引っ掛け桟瓦葺き工法では、野地板の上に防水シート(ルーフィングシート)を貼り、その上に桟木という木材を打ち付けて、そこに桟瓦を引っかけて釘で瓦を固定していきます。

土を使用しないため土葺きよりも軽くなり、釘で固定するので地震の際に瓦が落下する危険も減っています。

また、屋根の下に防水シートを施工するため、瓦の隙間から雨が侵入してもこの防水シートが雨漏りから守ってくれます。

桟瓦葺(さんがわらふき)は、軽量で波型の瓦(桟瓦)を積んだ葺き方を指します。

江戸中期に発案された、平瓦と丸瓦のそれぞれの特徴を持たせて一体化した瓦です。

この瓦の誕生により広く瓦が普及することになりました。

寺院などで多くみられる葺き方で、丸瓦と平瓦を交互に積んでいく伝統的な工法です。

多くの瓦を使うため重量があり、その重量に耐えられる柱などの躯体の設計が必要であるため多額の費用を要する葺き方です。

江戸中期に桟瓦が考案されるまでは瓦葺きといえば本瓦葺きでした。

ガイドライン工法は、阪神大震災後の2000年に行われた建築基準法の改正にともない、2001年に設定されました。

湿式工法ではなく乾式工法を使用をすることや、瓦一枚にたいして従来は4枚につき1本だったのを2枚につき1本が最低基準とされており、できれば瓦一枚につき一本を推奨するなど、巨大地震(震度7)にも耐える耐震工法として策定されています。

瓦葺き屋根で雨漏りなどを起こさないためのメンテナンス方法をご紹介します。

瓦そのものは非常に耐久性の高い屋根材ですが、瓦屋根が雨漏りを起こすのは屋根材以外の箇所が多くなっているため、屋根そのもののメンテナンスが不要というわけではありません。

漆喰は棟瓦や鬼瓦、降り棟と隅棟が交差する部分などに使用されています。

瓦を固定し、隙間を埋める役目がありますが、漆喰の耐用年数は10年程度で、経年によってひび割れなどが発生して剥がれてきます。

放置すると隙間から雨水が侵入し、雨漏りが発生するリスクが高まります。

現在の乾式工法では瓦の下に防水シートを敷き、この防水シートが最終的に雨漏りから家を守っています。

しかし防水シートの寿命は15~20年と瓦屋根よりも短く、劣化してくるとその役割を十分に果たせなくなってしまいます。

劣化すると穴あきなどが発生してしまい、防水シートの劣化は雨漏りへとつながります。

20年経過したら一度点検を受けることをおすすめします。

瓦がしっかり固定されていても、台風で飛来してきたものがぶつかって瓦が割れたりずれたりすることがあります。

瓦が割れても下の防水シートが機能していればすぐに雨漏りすることはありませんが、放置すると内部に水が入り込み、防水シートが常に水に浸っている状態になると防水シートの劣化を早めてしまいます。

現在の瓦屋根は、野地板、防水シート、瓦という構造になっています。瓦や防水シートで雨を避けられていれば野地板がすぐに劣化することはありませんが、防水シートの劣化に気づかず放置していた場合には野地板が腐食を起こしているような場合もあります。

また雨漏りだけではなく、屋内の湿気がこもったり、内部結露によって腐食するケースもあります。

野地板が傷んでいる場合には、瓦も一旦すべてはずして野地板の補修や交換といった大掛かりな工事が必要になります。

一口に瓦と言っても様々な種類や形状があり、不具合の状態も様々なものがあります。

瓦は耐用年数50年とも言われる耐久性の高い長持ちする屋根材ですが、メンテナンスフリーではありません。

一見してわからなくても内部で雨漏りなどの不具合を起こしている場合もあります。

屋根のプロや瓦のプロに点検してもらうことで、長く安心して雨漏りの心配なく暮すことができます。

築20年が経過している場合には、一度屋根の定期点検を受けることをおすすめいたします。

雨漏り修理の専門業者を検索可能な「雨漏り修理の達人」では、瓦屋根の修理やメンテナンスにも長けた腕利きの職人が登録されており、各都道府県の優良業者を簡単に探すことができます。職人の写真や会社情報も掲載されているので、安心して雨漏りの修理をおまかせできます。雨漏り修理の際には、ぜひ「雨漏り修理の達人」を活用して業者を探してみてくださいね。

「どの雨漏り修理職人を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や雨漏りの症状などからピッタリの職人をご案内します。

雨漏りでよく検索されている

雨漏りでよく検索されている よく読まれている記事

よく読まれている記事お気軽にご質問ください

LINEでかんたん

問い合わせ&職人案内